|

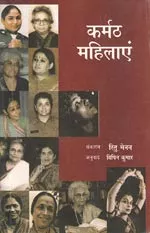

जीवनी/आत्मकथा >> कर्मठ महिलाएं कर्मठ महिलाएंरितु मेनन

|

27 पाठक हैं |

||||||

कर्मठ महिलाएं पिछले 50 वर्षों के दौरान देश के सामाजिक-सांस्कृतिक पटल पर कुछ महिलाओं की सशक्त भूमिका का विनम्र, लेकिन गंभीर प्रयास का दस्तावेज है

प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश

अम्मानिजे

(मां के नाम)

सा उषा

हे मां, नहीं, कदापि नहीं

आसमान में आंचल फैलाकर

खिली धूप को छांव में न बदलो

जीवन की हरियाली पीली न पड़ जाए

मत कहो : तुम सतरह की हो गई

गलियों में यूं न पल्लू लहराओ

अजनबियों से न नजर मिलाओ

अल्हड़ की तरह हवा में न उड़ती फिरो

नहीं सुनाओ बार-बार वही धुन

जो तुम्हारी मां ने,

उसकी मां ने, और फिर उसकी मां ने

सपेरे के बीन पर जो सुनाई थी

हम जैसी भोली बालाओं के कानों में

मैं तो बस अपना फन फैला रही हूं

किसी पर विषदंत का करूंगी प्रहार

और उसमें जहर छोड़ दूंगी।

हटो मां, रास्ता दो

तुलसीचौरा की परिक्रमा करते

आंगन में, रंगोली सजाते

फिर भी हमीं पर आसमान का कहर टूटे

घुप्प अंधियारा हो, और हवा ठहर जाए

भगवान के लिए, अब में ऐसा नहीं कर सकती

बांध, तुमने जो बनाया

उसे तोड़ कर मैं

बवंडर बन चलूं

इस भू-भाग पर गरजती चलूं।

हे मां, मुझे तुम्हारे जीवन से भिन्न

अपनी तरह का जीवन जीने दो

हटो मां, रास्ता दो

हे मां, नहीं, कदापि नहीं

आसमान में आंचल फैलाकर

खिली धूप को छांव में न बदलो

जीवन की हरियाली पीली न पड़ जाए

मत कहो : तुम सतरह की हो गई

गलियों में यूं न पल्लू लहराओ

अजनबियों से न नजर मिलाओ

अल्हड़ की तरह हवा में न उड़ती फिरो

नहीं सुनाओ बार-बार वही धुन

जो तुम्हारी मां ने,

उसकी मां ने, और फिर उसकी मां ने

सपेरे के बीन पर जो सुनाई थी

हम जैसी भोली बालाओं के कानों में

मैं तो बस अपना फन फैला रही हूं

किसी पर विषदंत का करूंगी प्रहार

और उसमें जहर छोड़ दूंगी।

हटो मां, रास्ता दो

तुलसीचौरा की परिक्रमा करते

आंगन में, रंगोली सजाते

फिर भी हमीं पर आसमान का कहर टूटे

घुप्प अंधियारा हो, और हवा ठहर जाए

भगवान के लिए, अब में ऐसा नहीं कर सकती

बांध, तुमने जो बनाया

उसे तोड़ कर मैं

बवंडर बन चलूं

इस भू-भाग पर गरजती चलूं।

हे मां, मुझे तुम्हारे जीवन से भिन्न

अपनी तरह का जीवन जीने दो

हटो मां, रास्ता दो

परिचय

कम-से-कम डेढ़ सौ वर्षों से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में महिलाओं की

उपस्थित दर्ज की जा रही है—भले ही उनकी उपस्थिति यदा-कदा प्रखर

हुई; छिट-पुट उदाहरण हमारे सामने आए हैं; और उन्हें अपर्याप्त मान्यता ही

मिली। पूछे जाने पर, अधिकांश लोग, स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की

भागीदारी को याद करने लगेंगे, जैसे ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध गांधीजी के

आंदोलनों में—नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग

आंदोलन—में हजारों की संख्या में महिलाओं का सड़कों पर उतरना !

कुछ अन्य लोग बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और

अवाभाजित भारत के अन्य भागों में हुए सामाजिक सुधारों में उनकी भूमिका की

याद दिलाएँगे। राजनीतिक रुझान के लोग चटगांव शस्त्रागार लूट, तेलंगना

सशस्त्र संघर्ष, और भगत सिंह, भगवती चरण और अन्य के भूमिगत विरोध सदृश

बड़ी घटनाओं में महिलाओं की भूमिका पर गरम बहस-चर्चा करेंगे और भारतीय

राष्ट्रीय कांग्रेस, साम्यवादी पार्टी एवं नाना प्रकार के अन्य सामाजिक

एवं राजनीतिक संगठनों में उनकी भूमिका को रेखांकित करेंगे।

कुछ महिलाओं के नाम जैसे प्रीतिलता, कल्पना जोशी, सत्यवती, अच्छमंबा, दुर्गा बेन, मृदुला साराभाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, लक्ष्मी सहगल, मणिकुंतला सेन, अशोका गुप्ता, मैडम भीकाजी कामा, कमला तैयबजी, भोपाल की बेगम, महादेवी वर्मा, बालामणि अम्मा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, पंडिता रमाबाई, सरला देवी घोषाल, आनंदीबाई जोशी, सिस्टर निवेदिता, मीराबाई, ऐनी बेसेंट, आदि, आदि हमारे दिमाग में आते हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सामान्यतया तय जीवन—अर्थात महज बेटी, पत्नी, मां एवं बहन का जीवन—से बगावत कर दी थी। उन्होंने तो बल्कि उन महिलाओं की भांति जीवन चुना जो अपने देश, समाज, लोग और उनके संघर्षों, संघर्ष जो भी रहे हों, में योगदान की ललक रखती थीं। वे यह सोचने के लिए नहीं रुकीं कि दुनिया क्या कहेगी; उन्होंने किसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं की; न ही किसी से इजाजत मांगी—वे तो बस बढ़ती गईं और वही किया जो उनकी नजर में भारत के किसी उत्तरदायी एवं सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा कर उन लोगों ने देश के जीवन को उन्नत बनाया। बावजूद इसके महिलाएं सामान्यतया इतिहास के हाशियों पर रही हैं—अधिकांश गणनाओं में शून्य।

सन् 1947 में भारत को मिली स्वतंत्रता के बाद स्वाधीनता का कम-से-कम एक वचन पूरा हुआ था। इन महिलाओं ने जिस एक लक्ष्य के लिए अपने-अपने तरीके एवं भिन्न-भिन्न साधनों से लड़ाइयां लड़ी थीं वह लक्ष्य पूरा हुआ। यह लक्ष्य था : महिलाओं की औपचारिक मुक्ति और अपना ‘वास्तविक मताअधिकार’। इसके साथ ही भारतीय संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों, एवं उनकी रक्षा की, महत्वपूर्ण सूचि उद्घोषित हुई। सचमुच यह दुनिया के सर्वाधिक मौलिक एवं प्रगतिवादी दस्तावेजों में से एक है। यह अपने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों—शिक्षा, आवास, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, भोजन, काम—को मान्यता देता है। इस मामले में किसी की जाति या समुदाय, रंग या नस्ल, धर्म या मत, या फिर लिंग कदापि आड़े नहीं आता। संविधान सभी लोगों की अनिवार्य ‘समानता’ को स्वीकार करता है। पर वास्तविक जीवन में हम सभी को समानता प्राप्त नहीं है इसलिए यह सरकार को निर्देश देता है कि वह हर संभव प्रयास करे कि समानता का यह दर्जा हरेक भारतीय के लिए यथार्थ बने। पर दुर्भाग्यवश हमारी स्वाधीनता के उन प्रारंभिक वर्षों के किए गए वायदे अंशतः ही पूरे हो सके। स्वाधीनता के पचास वर्षों बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत असमान है। लगभग सौ वर्षों पूर्व उन तमाम महिलाओं के संघर्ष एवं बलिदानों के बावजूद आज भी अधिकांश महिलाएं सही मायनों में स्वतंत्र नहीं हैं।

इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ तथ्यों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगी।

शेष दुनिया के विपरीत, भारत में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं—933 महिलाओं के मुकाबले 1,000 पुरुष। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लड़कियां वयस्क होने के पूर्व ही मर जाती हैं। अधिकांश महिलाएं एवं लड़कियां जीवन के अधिकांश समय में आवश्यकता से बहुत कम आहार लेती हैं। विशेषज्ञ इस दशा को ‘आहारजन्य तनाव’ कहते हैं। यथार्थतः आज भी महिलाएं सबसे अंत में, और बचा-खुचा खाती हैं। भारत में सिर्फ 54 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। लड़को की तुलना में मात्र आधी लड़कियां स्कूलों में नामांकित होती हैं, और अधिकांश स्कूली शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़ जातीं क्योंकि उन्हें घर के काम और छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अधिकांश भारतीय लड़कियां 17 वर्ष की आयु तक विवाहित हो जाती हैं और बाइस की होते-होते उनके अधिक नहीं, दो बच्चे तो हो ही जाते हैं।

हालांकि दिन-रात काम करती हैं—यथार्थतः पुरुषों से अधिक—पर सिर्फ 20 प्रतिशत महिलाएं पारिश्रमिक (आर्थिक लाभ) मिलने वाले कामों में लगी हैं; और जो हैं भी उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम मिलता है। यह बात दीगर कि भारत में कानून है जो समान काम के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है।

उन्नीस सौ साठ एवं सत्तर के दशकों के उत्तरार्द्ध में देश में महिलाओं का सक्रिय आंदोलन फिर से जागृत हुआ। उत्तराखंड में सरलाबेन एवं मीराबेन के नेतृत्व में शराब-विरोध; पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी; महाराष्ट्र में मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध; गुजरात में नव-निर्माण आंदोलन; हैदराबाद में महिला प्रगतिवादी संगठन; अहमदाबाद में स्व-नियोजित महिला संघ (देश का प्रथम महिला ट्रेड यूनियन) की स्थापना आदि छोटे-बड़े संघर्षों की श्रृंखला थी जिसने एक उफान ला दिया। उन्हीं दिनों अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पहलों के रूप में दो-चार उत्प्रेरकों ने इस सक्रियता को और बल दिया। इनमें प्रमुख थे; राष्ट्र संघ द्वारा 1975 से 1985 की अवधि को ‘राष्ट्र संघ महिला दशक’ घोषिक किया जाना; और केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नारी की दशा पर एक समिति का गठन। इस समिति का उद्देश्य था सभी क्षेत्रों, वर्गों एवं समुदायों की महिलाओं की दशा का सुनियोजित एवं व्यापक मूल्यांकन। उक्त समिति द्वारा तैयार की गई ऐतिहासिक रिपोर्ट ‘समानता की ओर’ (To-wards Equality), सरकार के नीति-निर्माताओं के लिए तत्काल एक कसौटी बन गई। लेकिन इससे महत्त्पूर्ण बात यह थी कि समिति में कई मामलों में महिलाओं की बदतर होती दशा और उनकी बढ़ती दासता पर ध्यान आकृष्ट किया। इसके लिए समिति ने महिलाओं के विरुद्ध भेद-भाव के संरचनात्मक एवं संस्थानिक स्वरूपों की ओर उंगली उठाई। कम-से-कम आधे नागरिकों को उनकी संवैधानिक सुरक्षा दिलाने में असफल रही सरकार की त्रुटियों को प्रकाशित किया।

‘समानता की ओर’ (To-wards Equality) के बाद सन् 1988 में लीक से हटकर एक अन्य रिपोर्ट ‘श्रम शक्ति’, आई। यह भारत के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। इन दो रिपोर्टों के प्रकाशन एवं निष्कर्षों ने नारी आंदोलन एवं महिला अध्ययन सदृश अपेक्षाकृत नए विषयों, दोनों को प्रखर बना लिया। नारीवादियों को लगा कि जमीनी सचाई से जूझने के लिए उन्हें ठोस सूचना और उसके विश्लेषण की आवश्यकता थी। अब शोधकर्ताओं पर शिक्षाविदों ने महिलाओं की आपबीती एवं तत्संबंधी प्रयोगाश्रित आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं सिद्धांत-प्रतिपादन की महत्ता समझी। शैक्षणिक एवं सक्रिय गतिविधियों कार्यों के सम्मिलन ने सरकार एवं नीति-निर्माताओं को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया कि महिलाओं को विरुद्ध सुनियोजित एवं स्वास्थ्यजन्य भेद-भाव व्याप्त हैं। उन्हें महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के विकास पर ध्यान देने के लिए बाध्य कर दिया ताकि महिलाओं को देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में आधिकारिक स्थान मिल सके। इस संदर्भ में आंदोलन के महत्त्पूर्ण योगदान और इसके दूरगामी प्रभावों के विस्तृत वर्णन की यहां आवश्यकता नहीं है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह बीसवीं सदी के अति महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में एक है।

विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लक्ष्मण रेखा पार करने का श्रेय निस्संदेह उन नारीवादी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को जाता है जिन्होंने मूलपाठ (टेक्स्ट) की संरचना में व्यापक परिवर्तन किए हैं; विषयी रूढ़ियों को चुनौती दी है; पद्धतियों में नयापन दिया है; और सभी अनुशासनों में लैंगिक भेदभाव दूर करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाने के लिए संघर्ष किया है। उनकी सक्रियता के लिए उन्हें अकसर फटकारा गया है—बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। संभव है इसी सक्रियता ने उन्हें सर्वप्रथम अपने शोध एवं शिक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए उद्यत किया हो। अपने काम के साथ-साथ उन्होंने दहेज के विरुद्ध, और बलात्कार नियमों में परिवर्तन के लिए संघर्ष जारी रखा। मीडिया में महिलाओं के नकारात्मक चित्रण का विरोध किया। सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में हस्तक्षेप किया। उन्होंने भारतीय नारी की दशा का अध्ययन किया; अनुशंसाएं दीं; संकल्प लिया; और लिंग-न्याय के मुद्दे पर न्यायलय का दरवाजा खटखटाया।

कुछ महिलाओं के नाम जैसे प्रीतिलता, कल्पना जोशी, सत्यवती, अच्छमंबा, दुर्गा बेन, मृदुला साराभाई, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, अम्मू स्वामीनाथन, लक्ष्मी सहगल, मणिकुंतला सेन, अशोका गुप्ता, मैडम भीकाजी कामा, कमला तैयबजी, भोपाल की बेगम, महादेवी वर्मा, बालामणि अम्मा, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, पंडिता रमाबाई, सरला देवी घोषाल, आनंदीबाई जोशी, सिस्टर निवेदिता, मीराबाई, ऐनी बेसेंट, आदि, आदि हमारे दिमाग में आते हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए सामान्यतया तय जीवन—अर्थात महज बेटी, पत्नी, मां एवं बहन का जीवन—से बगावत कर दी थी। उन्होंने तो बल्कि उन महिलाओं की भांति जीवन चुना जो अपने देश, समाज, लोग और उनके संघर्षों, संघर्ष जो भी रहे हों, में योगदान की ललक रखती थीं। वे यह सोचने के लिए नहीं रुकीं कि दुनिया क्या कहेगी; उन्होंने किसी के अनुमोदन की प्रतीक्षा नहीं की; न ही किसी से इजाजत मांगी—वे तो बस बढ़ती गईं और वही किया जो उनकी नजर में भारत के किसी उत्तरदायी एवं सामाजिक चेतना वाले व्यक्ति को करना चाहिए। ऐसा कर उन लोगों ने देश के जीवन को उन्नत बनाया। बावजूद इसके महिलाएं सामान्यतया इतिहास के हाशियों पर रही हैं—अधिकांश गणनाओं में शून्य।

सन् 1947 में भारत को मिली स्वतंत्रता के बाद स्वाधीनता का कम-से-कम एक वचन पूरा हुआ था। इन महिलाओं ने जिस एक लक्ष्य के लिए अपने-अपने तरीके एवं भिन्न-भिन्न साधनों से लड़ाइयां लड़ी थीं वह लक्ष्य पूरा हुआ। यह लक्ष्य था : महिलाओं की औपचारिक मुक्ति और अपना ‘वास्तविक मताअधिकार’। इसके साथ ही भारतीय संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों के अधिकारों, एवं उनकी रक्षा की, महत्वपूर्ण सूचि उद्घोषित हुई। सचमुच यह दुनिया के सर्वाधिक मौलिक एवं प्रगतिवादी दस्तावेजों में से एक है। यह अपने सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों—शिक्षा, आवास, आत्मसम्मान, स्वास्थ्य, भोजन, काम—को मान्यता देता है। इस मामले में किसी की जाति या समुदाय, रंग या नस्ल, धर्म या मत, या फिर लिंग कदापि आड़े नहीं आता। संविधान सभी लोगों की अनिवार्य ‘समानता’ को स्वीकार करता है। पर वास्तविक जीवन में हम सभी को समानता प्राप्त नहीं है इसलिए यह सरकार को निर्देश देता है कि वह हर संभव प्रयास करे कि समानता का यह दर्जा हरेक भारतीय के लिए यथार्थ बने। पर दुर्भाग्यवश हमारी स्वाधीनता के उन प्रारंभिक वर्षों के किए गए वायदे अंशतः ही पूरे हो सके। स्वाधीनता के पचास वर्षों बाद भी भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत असमान है। लगभग सौ वर्षों पूर्व उन तमाम महिलाओं के संघर्ष एवं बलिदानों के बावजूद आज भी अधिकांश महिलाएं सही मायनों में स्वतंत्र नहीं हैं।

इस मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ तथ्यों पर ही प्रकाश डालना चाहूंगी।

शेष दुनिया के विपरीत, भारत में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष अधिक हैं—933 महिलाओं के मुकाबले 1,000 पुरुष। ऐसा इसलिए क्योंकि कई लड़कियां वयस्क होने के पूर्व ही मर जाती हैं। अधिकांश महिलाएं एवं लड़कियां जीवन के अधिकांश समय में आवश्यकता से बहुत कम आहार लेती हैं। विशेषज्ञ इस दशा को ‘आहारजन्य तनाव’ कहते हैं। यथार्थतः आज भी महिलाएं सबसे अंत में, और बचा-खुचा खाती हैं। भारत में सिर्फ 54 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। लड़को की तुलना में मात्र आधी लड़कियां स्कूलों में नामांकित होती हैं, और अधिकांश स्कूली शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़ जातीं क्योंकि उन्हें घर के काम और छोटे बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। अधिकांश भारतीय लड़कियां 17 वर्ष की आयु तक विवाहित हो जाती हैं और बाइस की होते-होते उनके अधिक नहीं, दो बच्चे तो हो ही जाते हैं।

हालांकि दिन-रात काम करती हैं—यथार्थतः पुरुषों से अधिक—पर सिर्फ 20 प्रतिशत महिलाएं पारिश्रमिक (आर्थिक लाभ) मिलने वाले कामों में लगी हैं; और जो हैं भी उन्हें पुरुषों की तुलना में बहुत कम मिलता है। यह बात दीगर कि भारत में कानून है जो समान काम के लिए समान पारिश्रमिक सुनिश्चित करता है।

उन्नीस सौ साठ एवं सत्तर के दशकों के उत्तरार्द्ध में देश में महिलाओं का सक्रिय आंदोलन फिर से जागृत हुआ। उत्तराखंड में सरलाबेन एवं मीराबेन के नेतृत्व में शराब-विरोध; पश्चिम बंगाल में नक्सलबाड़ी; महाराष्ट्र में मूल्य-वृद्धि के विरुद्ध; गुजरात में नव-निर्माण आंदोलन; हैदराबाद में महिला प्रगतिवादी संगठन; अहमदाबाद में स्व-नियोजित महिला संघ (देश का प्रथम महिला ट्रेड यूनियन) की स्थापना आदि छोटे-बड़े संघर्षों की श्रृंखला थी जिसने एक उफान ला दिया। उन्हीं दिनों अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय पहलों के रूप में दो-चार उत्प्रेरकों ने इस सक्रियता को और बल दिया। इनमें प्रमुख थे; राष्ट्र संघ द्वारा 1975 से 1985 की अवधि को ‘राष्ट्र संघ महिला दशक’ घोषिक किया जाना; और केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नारी की दशा पर एक समिति का गठन। इस समिति का उद्देश्य था सभी क्षेत्रों, वर्गों एवं समुदायों की महिलाओं की दशा का सुनियोजित एवं व्यापक मूल्यांकन। उक्त समिति द्वारा तैयार की गई ऐतिहासिक रिपोर्ट ‘समानता की ओर’ (To-wards Equality), सरकार के नीति-निर्माताओं के लिए तत्काल एक कसौटी बन गई। लेकिन इससे महत्त्पूर्ण बात यह थी कि समिति में कई मामलों में महिलाओं की बदतर होती दशा और उनकी बढ़ती दासता पर ध्यान आकृष्ट किया। इसके लिए समिति ने महिलाओं के विरुद्ध भेद-भाव के संरचनात्मक एवं संस्थानिक स्वरूपों की ओर उंगली उठाई। कम-से-कम आधे नागरिकों को उनकी संवैधानिक सुरक्षा दिलाने में असफल रही सरकार की त्रुटियों को प्रकाशित किया।

‘समानता की ओर’ (To-wards Equality) के बाद सन् 1988 में लीक से हटकर एक अन्य रिपोर्ट ‘श्रम शक्ति’, आई। यह भारत के अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र में लगभग 90 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं। इन दो रिपोर्टों के प्रकाशन एवं निष्कर्षों ने नारी आंदोलन एवं महिला अध्ययन सदृश अपेक्षाकृत नए विषयों, दोनों को प्रखर बना लिया। नारीवादियों को लगा कि जमीनी सचाई से जूझने के लिए उन्हें ठोस सूचना और उसके विश्लेषण की आवश्यकता थी। अब शोधकर्ताओं पर शिक्षाविदों ने महिलाओं की आपबीती एवं तत्संबंधी प्रयोगाश्रित आंकड़ों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन, विश्लेषण एवं सिद्धांत-प्रतिपादन की महत्ता समझी। शैक्षणिक एवं सक्रिय गतिविधियों कार्यों के सम्मिलन ने सरकार एवं नीति-निर्माताओं को यह स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया कि महिलाओं को विरुद्ध सुनियोजित एवं स्वास्थ्यजन्य भेद-भाव व्याप्त हैं। उन्हें महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के विकास पर ध्यान देने के लिए बाध्य कर दिया ताकि महिलाओं को देश के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में आधिकारिक स्थान मिल सके। इस संदर्भ में आंदोलन के महत्त्पूर्ण योगदान और इसके दूरगामी प्रभावों के विस्तृत वर्णन की यहां आवश्यकता नहीं है। इतना कहना ही पर्याप्त है कि यह बीसवीं सदी के अति महत्त्वपूर्ण सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में एक है।

विश्वविद्यालयों के अंतर्गत लक्ष्मण रेखा पार करने का श्रेय निस्संदेह उन नारीवादी शिक्षकों एवं शोधार्थियों को जाता है जिन्होंने मूलपाठ (टेक्स्ट) की संरचना में व्यापक परिवर्तन किए हैं; विषयी रूढ़ियों को चुनौती दी है; पद्धतियों में नयापन दिया है; और सभी अनुशासनों में लैंगिक भेदभाव दूर करने के उद्देश्य से शैक्षणिक संस्थानों में जगह बनाने के लिए संघर्ष किया है। उनकी सक्रियता के लिए उन्हें अकसर फटकारा गया है—बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की गई है। संभव है इसी सक्रियता ने उन्हें सर्वप्रथम अपने शोध एवं शिक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए उद्यत किया हो। अपने काम के साथ-साथ उन्होंने दहेज के विरुद्ध, और बलात्कार नियमों में परिवर्तन के लिए संघर्ष जारी रखा। मीडिया में महिलाओं के नकारात्मक चित्रण का विरोध किया। सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में हस्तक्षेप किया। उन्होंने भारतीय नारी की दशा का अध्ययन किया; अनुशंसाएं दीं; संकल्प लिया; और लिंग-न्याय के मुद्दे पर न्यायलय का दरवाजा खटखटाया।

(2)

कर्मठ महिलाएं (वीमेन हू डेयर्ड) नामक यह कृति एक सरल पर सच्चा प्रयास है।

विगत 50 वर्षों में हमारे देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में

गिनी-चुनी महिला प्रतिनिधियों के योगदान को उकेरती यह पुस्तक एक ऐसा

प्रयास है जिसमें उन महिलाओं की कहानी न सिर्फ उन्हीं के शब्दों में,

बल्कि उनके सामाजिक-राजनीतिक संदर्भ में प्रस्तुत हैं। उनके कार्य, उनका

जीवन एवं भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन से

प्रभावित समाज में उनकी भूमिका—कुल मिलाकर उनकी संक्षिप्त

आत्मकथाओं के माध्यम से हमें उम्मीद है कि पाठकों को नित नए रूप में उभरते

राष्ट्र की छवि की झलक मिलेगी क्योंकि यह छवि वस्तुतः भारतीय महिलाओं के

जीवन में ही प्रतिबिंबित होती है।

प्रस्तुत 21 महिलाएं सबल हैं और लोगों का संबल बन रही हैं। पर किस बात ने उन्हें प्रेरित किया ? उन्होंने जो किया, उसे कैसे चुना ? चुनौती, सुधार, विरोध, संरक्षण, अग्रगामी परिवर्तन के संघर्ष—हर हाल में परिवर्तन की ललक उनमें कैसे आई ? वह भी न सिर्फ निजी जीवन में बल्कि सामाजिक या राजनीतिक प्रतिबद्धता, अपनी कला एवं अदम्य साहस के माध्यम से अन्यों के जीवन में भी। उनकी यादें—कभी बेबाक, तो कभी दबी जुबान, पर सदैव मनमोहक, हमारे समक्ष एक सतरंगी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। भूगोल और इतिहास को संजोए हुई तस्वीर ! सामूहिक इतिहास की परत दर परत खुलती आपबीतियां। व्यक्ति विशेष की दृष्टि एवं प्रतिबद्धता से प्रेरित सामूहिक प्रवृत्ति। छोटी शुरुआत—फेरी वालों, कूड़ा बीनने वालों, खेतिहर-मजदूरों, भूमिहीन मजदूरों या दलितों के साथ—जो परिवर्तन की ओर अग्रसर होती हुई विशाल आकार की हो गई। भाव-भंगिमा, शब्द, थिकरन, कूची की चाल, ढांचा—इन्होंने नृत्य, नाटक, चित्रकारी, स्थापत्य कला, संगीत, पुस्तक और फिल्म सभी के संबंध में हमारी धारणा बदली नहीं भी, पर निस्संदेह संशोधित कर दी। खेल और पर्यटन के साहसिक कारनामें एवं रोमांच; आदर्श से प्रभावित शोध एवं शिक्षण में व्याप्त परिवर्तनकारी संभावनाएं। अकेली महिला द्वारा सरकार की ताकतों को चुनौती और कानून के हरफों में उलटफेर। पर इस प्रयास का उद्देश्य महिला विशेष को अनावश्यक महत्त्व देना नहीं है। यथार्थतः इस संकलन के कई पात्र इस प्रकार की ‘वीरगाथा’ को खारिज कर देंगी। असली उद्देश्य है इन महिलाओं और परिवर्तन के लिए संघर्षरत अन्य समूहों एवं समुदायों के बीच परस्पर सक्रियता को प्रकाशित करना।

उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। विगत दस वर्षों में महिला साक्षरता 15 प्रतिशत बढ़ी है। अब पंचायत की सीटों में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होता है जो राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। महिला समानता के लिए शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान और महिला विकास कार्यक्रम (राजस्थान) ने महिलाओं, खासकर गरीब महिलाओं, के जीवन में भारी परिवर्तन किया है। दहेज विरोधी कानून एवं घरेलू अत्याचार से बचने के विशेष उपायों ने इस सर्वव्यापी कुप्रथा को जनता, पुलिस और न्यायालय की नजरों में दे दिया है।

प्रस्तुत 21 महिलाएं सबल हैं और लोगों का संबल बन रही हैं। पर किस बात ने उन्हें प्रेरित किया ? उन्होंने जो किया, उसे कैसे चुना ? चुनौती, सुधार, विरोध, संरक्षण, अग्रगामी परिवर्तन के संघर्ष—हर हाल में परिवर्तन की ललक उनमें कैसे आई ? वह भी न सिर्फ निजी जीवन में बल्कि सामाजिक या राजनीतिक प्रतिबद्धता, अपनी कला एवं अदम्य साहस के माध्यम से अन्यों के जीवन में भी। उनकी यादें—कभी बेबाक, तो कभी दबी जुबान, पर सदैव मनमोहक, हमारे समक्ष एक सतरंगी तस्वीर प्रस्तुत करती हैं। भूगोल और इतिहास को संजोए हुई तस्वीर ! सामूहिक इतिहास की परत दर परत खुलती आपबीतियां। व्यक्ति विशेष की दृष्टि एवं प्रतिबद्धता से प्रेरित सामूहिक प्रवृत्ति। छोटी शुरुआत—फेरी वालों, कूड़ा बीनने वालों, खेतिहर-मजदूरों, भूमिहीन मजदूरों या दलितों के साथ—जो परिवर्तन की ओर अग्रसर होती हुई विशाल आकार की हो गई। भाव-भंगिमा, शब्द, थिकरन, कूची की चाल, ढांचा—इन्होंने नृत्य, नाटक, चित्रकारी, स्थापत्य कला, संगीत, पुस्तक और फिल्म सभी के संबंध में हमारी धारणा बदली नहीं भी, पर निस्संदेह संशोधित कर दी। खेल और पर्यटन के साहसिक कारनामें एवं रोमांच; आदर्श से प्रभावित शोध एवं शिक्षण में व्याप्त परिवर्तनकारी संभावनाएं। अकेली महिला द्वारा सरकार की ताकतों को चुनौती और कानून के हरफों में उलटफेर। पर इस प्रयास का उद्देश्य महिला विशेष को अनावश्यक महत्त्व देना नहीं है। यथार्थतः इस संकलन के कई पात्र इस प्रकार की ‘वीरगाथा’ को खारिज कर देंगी। असली उद्देश्य है इन महिलाओं और परिवर्तन के लिए संघर्षरत अन्य समूहों एवं समुदायों के बीच परस्पर सक्रियता को प्रकाशित करना।

उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप कुछ बहुत सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। विगत दस वर्षों में महिला साक्षरता 15 प्रतिशत बढ़ी है। अब पंचायत की सीटों में उनके लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होता है जो राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। महिला समानता के लिए शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान और महिला विकास कार्यक्रम (राजस्थान) ने महिलाओं, खासकर गरीब महिलाओं, के जीवन में भारी परिवर्तन किया है। दहेज विरोधी कानून एवं घरेलू अत्याचार से बचने के विशेष उपायों ने इस सर्वव्यापी कुप्रथा को जनता, पुलिस और न्यायालय की नजरों में दे दिया है।

(3)

लेकिन कई महिलाएं यहां नहीं हैं। हम बहुतों को नहीं जानते हैं। कई आज भी

परदों के पीछे हैं। कई अपनी जीवनी लिख चुकी हैं या किसी ने उनकी जीवनी

लिखी है। ऐसी भी हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए। कइयों को यहां होना चाहिए

था जैसे मेधा पाटकर, पी.टी उषा और अपर्णा सेन और डायना इडुलजी, पर वे नहीं

हैं क्योंकि कठिन प्रयास के बावजूद हमें अंततः उनकी जीवनी छापने में सफलता

नहीं मिली। ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें यहां शामिल किया जाता बशर्ते वे अपनी

कहानियां सुनाने जीवित होतीं। और फिर लेखिकाओं एवं राजनेताओं के दो समूह

भी यहां नहीं हैं क्योंकि सिर्फ उन पर केंद्रित मुकम्मल पुस्तकों की

आवश्यकता है। ये तो प्रत्यक्ष रिक्तियां हैं, लेकिन निराशा के अन्य

क्षेत्र भी हैं। इनमें शिल्प एवं व्यवसाय के नाम लिए जा सकते हैं, जिन्हें

भरसक प्रयास के बाद भी शामिल नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त कई पेशे हैं

जो छूट गए; जबकि उनमें महिलाओं का नाम नहीं पर योगदान यथेष्ट है। इन सभी

मुद्दों पर हम पूरी ईमानदारी से सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हमने भरसक

प्रयास किया पर भारत सदृश विशाल और वैविध्यपूर्ण देश में, और वह भी इस

महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पुस्तक का एक खंड कदापि पर्याप्त नहीं हो

सका। कम-से-कम एक दर्जन होने चाहिए !

अंततः एक सवाल और ? आखिर इन जीवनियों को ही क्यों दर्ज किया जाए ? गिनी-चुनी जीवनियां ही क्यों ? अंशतः इसलिए ताकि उनके कार्यों की महत्ता जानी और मानी जा सके, जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। पर उतना ही महत्त्पूर्ण है साहसी महिलाओं का एक अभिलेखागार निर्माण ताकि वे इतिहास के गर्त में गुमनाम होकर न रह जाएं। उन महिलाओं को जिन्होंने अपने विविध प्रयासों से न सिर्फ अपनी छाप छो़ड़ी बल्कि जो महिलाओं के बृहत्तर समुदाय के संघर्षों एवं अकांक्षाओं का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व किया। लीक से हटकर परिवर्तन करने में मदद की। भयंकर विरोध को झेलते हुए कुंदन की भांति तपकर निकलीं। स्वयं संघर्षरत रहीं, लोगों के साथ मिलकर लड़ती रहीं। वस्तुतः इन महिलाओं के नाना प्रकार के अनुभव, नाना प्रकार की पृष्ठभूमि एवं दक्षता ने इस पुस्तक को विविध स्वर दिया है। अंततः, इस संकलन का उद्देश्य है उन महिलाओं का अभिवादन करना जिन्होंने सौ वर्ष पूर्व के अपने पूर्वजों की भांति लीक से हटकर चलने का दुस्साहस किया।

मुझे अपार हर्ष है कि स्वयं नेशनल बुक ट्रस्ट इस अभिलेखागार के निर्माण में अगुआ बन रहा है और इसलिए उम्मीद है कि इस पुस्तक के बाद भी कई अन्य पुस्तकें आएंगी।

शीला संधू (जन्म : 1924) का व्यक्तित्व हिंदी प्रकाशन जगत का पर्याय बन कर रह गया है। देश के किसी प्रकाशन घर की मुखिया बनने वाली प्रथम महिलाओं में से एक, शीला भारतीय प्रकाशक संघ की प्रथम और बहुत दिनों तक एक मात्र महिला सदस्य थीं। वह ‘मेनस्ट्रीम’ की सह-संस्थापक और राजकमल प्रकाशन, अरुणा आसफ अली द्वारा स्थापित एक सुंदर साहित्यिक प्रकाशन की, प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं। वर्तमान में वह आइ.सी.ट्रस्ट की संस्थापक-न्यासी हैं। यह ट्रस्ट उन व्यक्तियों एवं संस्थानों की पहचान करता है जो कल्याणकारी अनुदान के दृष्टिकोण से गैरसरकारी संस्थाओं के परिक्षेत्र से बाहर होते हैं। इसके अंतर्गत चक्रवात या भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के वैसे गांव आ सकते हैं जिन तक अन्य सहयोगी संस्थाएं नहीं पहुंच पाई हैं। कोई चिकित्सा राहत संगठन भी इसके तहत कार्य कर सकता है। यहां तक कि किसी भी सांस्थानिक आधार के बिना कार्यरत शिक्षक भी इस ट्रस्ट के साथ कार्य कर सकते हैं।

अंततः एक सवाल और ? आखिर इन जीवनियों को ही क्यों दर्ज किया जाए ? गिनी-चुनी जीवनियां ही क्यों ? अंशतः इसलिए ताकि उनके कार्यों की महत्ता जानी और मानी जा सके, जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है। पर उतना ही महत्त्पूर्ण है साहसी महिलाओं का एक अभिलेखागार निर्माण ताकि वे इतिहास के गर्त में गुमनाम होकर न रह जाएं। उन महिलाओं को जिन्होंने अपने विविध प्रयासों से न सिर्फ अपनी छाप छो़ड़ी बल्कि जो महिलाओं के बृहत्तर समुदाय के संघर्षों एवं अकांक्षाओं का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व किया। लीक से हटकर परिवर्तन करने में मदद की। भयंकर विरोध को झेलते हुए कुंदन की भांति तपकर निकलीं। स्वयं संघर्षरत रहीं, लोगों के साथ मिलकर लड़ती रहीं। वस्तुतः इन महिलाओं के नाना प्रकार के अनुभव, नाना प्रकार की पृष्ठभूमि एवं दक्षता ने इस पुस्तक को विविध स्वर दिया है। अंततः, इस संकलन का उद्देश्य है उन महिलाओं का अभिवादन करना जिन्होंने सौ वर्ष पूर्व के अपने पूर्वजों की भांति लीक से हटकर चलने का दुस्साहस किया।

मुझे अपार हर्ष है कि स्वयं नेशनल बुक ट्रस्ट इस अभिलेखागार के निर्माण में अगुआ बन रहा है और इसलिए उम्मीद है कि इस पुस्तक के बाद भी कई अन्य पुस्तकें आएंगी।

शीला संधू (जन्म : 1924) का व्यक्तित्व हिंदी प्रकाशन जगत का पर्याय बन कर रह गया है। देश के किसी प्रकाशन घर की मुखिया बनने वाली प्रथम महिलाओं में से एक, शीला भारतीय प्रकाशक संघ की प्रथम और बहुत दिनों तक एक मात्र महिला सदस्य थीं। वह ‘मेनस्ट्रीम’ की सह-संस्थापक और राजकमल प्रकाशन, अरुणा आसफ अली द्वारा स्थापित एक सुंदर साहित्यिक प्रकाशन की, प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं। वर्तमान में वह आइ.सी.ट्रस्ट की संस्थापक-न्यासी हैं। यह ट्रस्ट उन व्यक्तियों एवं संस्थानों की पहचान करता है जो कल्याणकारी अनुदान के दृष्टिकोण से गैरसरकारी संस्थाओं के परिक्षेत्र से बाहर होते हैं। इसके अंतर्गत चक्रवात या भूकंप पीड़ित क्षेत्रों के वैसे गांव आ सकते हैं जिन तक अन्य सहयोगी संस्थाएं नहीं पहुंच पाई हैं। कोई चिकित्सा राहत संगठन भी इसके तहत कार्य कर सकता है। यहां तक कि किसी भी सांस्थानिक आधार के बिना कार्यरत शिक्षक भी इस ट्रस्ट के साथ कार्य कर सकते हैं।

1

चौराहा, चौराहा और फिर चौराहा

शीला संधु

(1)

सन् 1940 में किसी 16 वर्षीय बाला के दृढ़ आत्मविश्वास के साथ मैंने सोचा

कि मैं अपनी एकदम साधारण परिस्थिति को भली-भांति समझ चुकी थी। यह भी जान

चुकी थी कि अपने जीवन के शेष दिनों में मैं किस प्रकार की व्यक्ति बन कर

रहूंगी। मेरे नैतिकतापूर्ण, गऊ समान पिता प्रो। राजेन्द्र सिंह और उनकी

अति सुंदर एवं चंचल पत्नी अजीत कौर ने मेरी दुनिया परिभाषित कर दी थी।

उनके कट्टर गांधीवादी परिवार में मुझ से छोटे चार बच्चे थे। एक ऐसे घर में

जहां किसी तरह सबका काम चल पाता, मैं सबसे बड़ी होने का दायित्व जल्द ही

समझ गई। मैं गुरुवाणी का पाठ करती, चर्खा चलाती, सफेद खादी पहनती, और

पंद्रह मिनट साइकिल चलाकर सरकारी कन्या पाठशाला जाती। वहां मुझे औसत अंक

ही मिल पाते जो मेरे पिता के लिए निरंतर निराशा की बात होती। पर साइकिल की

यह यात्रा मेरे लिए दिन का सबसे सुंदर समय होता। लाहौर के प्रसिद्ध जाड़े

में अपने चेहरे पर सूरज के गुनगुनेपन को महसूस कर मेरा मन पुलकित हो उठता।

उस वक्त मैं अपने बालों एवं दुपट्टे में फंसी हवा की सरसराहट मात्र सुन

पाती।

मेरे पिता शायद ही कभी अपने दादा घूड़ा सिंह, तलवंडी के एक गुरुद्वारे में उपदेशक; और अपने पिता छत्तर सिंह, गुजरांवाला में लड़कियों के मिशन स्कूल के प्रधानाध्यापक, की चर्चा करते। शिक्षा की इस छोटी परंपरा के साथ मेरे पिता जुड़े रहे। पर गांधीवादी और अकाली राजनीति के बीच उत्पन्न दरार के चलते वे सेवामुक्त होने के लिए बाध्य किये गए थे। फिर वे लाहौर चले गए और पाँच-छः अन्य लोगों के साथ सिख नेशनल कॉलेज की स्थापना में मदद की। मेरे उदार पिता में मानो तपश्चर्या अन्तर्प्रवाहित होती। उनका महत्वाकांक्षा रहित, एक बेजोड़ व्यक्तित्व था। उनकी धर्म निरपेक्षता तो प्रायः धर्म के किसी मर्मज्ञ में ही पाई जा सकती है। साथ ही, उनके समक्ष ज्योतिष, काव्य एवं संगीत भी धर्म के विकल्प के रूप में उभरते रहे। उन्होंने कबीर, ग़ालिब, नानक, टैगोर एवं इक़बाल पर हमारे घर में गोष्ठियां करवाईं और उनके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी दी। शायद यहीं नींव पड़ी शब्दों के साथ मेरे जीवन पर्यन्त रोमांस की। और इसने ही आगे चलकर मुझे शब्द शिल्पियों का अध्येता बनने के लिए प्रेरित किया।

मेरे पिता शायद ही कभी अपने दादा घूड़ा सिंह, तलवंडी के एक गुरुद्वारे में उपदेशक; और अपने पिता छत्तर सिंह, गुजरांवाला में लड़कियों के मिशन स्कूल के प्रधानाध्यापक, की चर्चा करते। शिक्षा की इस छोटी परंपरा के साथ मेरे पिता जुड़े रहे। पर गांधीवादी और अकाली राजनीति के बीच उत्पन्न दरार के चलते वे सेवामुक्त होने के लिए बाध्य किये गए थे। फिर वे लाहौर चले गए और पाँच-छः अन्य लोगों के साथ सिख नेशनल कॉलेज की स्थापना में मदद की। मेरे उदार पिता में मानो तपश्चर्या अन्तर्प्रवाहित होती। उनका महत्वाकांक्षा रहित, एक बेजोड़ व्यक्तित्व था। उनकी धर्म निरपेक्षता तो प्रायः धर्म के किसी मर्मज्ञ में ही पाई जा सकती है। साथ ही, उनके समक्ष ज्योतिष, काव्य एवं संगीत भी धर्म के विकल्प के रूप में उभरते रहे। उन्होंने कबीर, ग़ालिब, नानक, टैगोर एवं इक़बाल पर हमारे घर में गोष्ठियां करवाईं और उनके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी दी। शायद यहीं नींव पड़ी शब्दों के साथ मेरे जीवन पर्यन्त रोमांस की। और इसने ही आगे चलकर मुझे शब्द शिल्पियों का अध्येता बनने के लिए प्रेरित किया।

|

|||||

लोगों की राय

No reviews for this book